ネットやスマホ、前は刺激があったのに、最近は何となくつまらない。でも楽しさを求めて、惰性でダラダラ見てしまう…なんてことありませんか?

その「疲れ」や「つまらなさ」の背景には、情報の「質」が変わってしまったことがあるのかもしれません。

この記事は、私たちが日々感じているその「疲れ」の正体が何なのか、そしてその「仕組み」がどうなっているのかを、一人の発信者としての視点から解き明かしてみようという試みです。

「マス」から「個人」へ。情報源の変化

一昔前は、テレビで有名人が「これが良い」と言うと、店頭からその商品がごっそり消える、といったことがありました。誰もが同じテレビ番組を見ていた、「マス(大衆)」の時代です。

しかし、今や時は移り変わりました。

NTTドコモ モバイル社会研究所の調査(2025年1月)によれば、10~40代女性や10~20代男性の2割以上が、ニュース(報道情報)を「SNS・Web・アプリからのみ」得ているそうです。(※1) この調査によれば、依然としてテレビも強いものの、双核を成す情報源として、画一的なテレビから、細分化されたインターネット(SNS含む)へ移行中であると言えそうです。

これに伴い、情報の発信方法も根本的に変わっています。

「大衆」に向けた宣伝だけではなく、M1層(20~34歳男性)やF1層(20~34歳女性)といった具合にターゲットを細かく分類し、彼らの価値観(「共感」や「体験」)に直接響くような、個人向けのマーケティングが重要になってきているのです。(※2)

さらには、個人が発信するものも増え、それら有象無象がしのぎを削って、あなたの視界に入ろうとしているのです。(このブログですら、本質的には同じ穴の狢かもしれません。)

この変化は、私たちに多様な情報をもたらしましたが、同時に、「ジャンク情報まみれ」という状況をも生み出しています。

なぜ「ジャンク情報」は量産されるのか

先ほど私が、「ジャンク情報」と表現したのは、手軽で刺激的で、つい手を出してしまうけれど、本質的な「栄養(=価値や誠実さ)」がない、あるいは有害ですらある情報が増えたからです。

私たちを疲れさせるそれらの情報には、いくつかの共通点があります。

それは主に「共感」を巧妙に利用し、「バズる(拡散される)」こと自体が目的化している点です。

個人の主観的な体験や、思い込みや偏見であっても、大勢からの「イイね」がつくことにより、それはあたかも世間に認めらた客観的な事実であるかのような「お墨付き」を得て流通していきます。

「私もこれで辛かった!」「こうしたら良くなった!」という告白は、同じ悩みを持つ人に強く響きます。しかし、それが「9割の真実と1割の嘘(あるいは誇張)」で構成されていたとしても、共感の力の前では「1割」の危険性は見えにくくなります。

そして最大の問題は、SNSの「仕組み」そのものです。 現在の多くのSNSは、投稿の「質」や「誠実さ」に関係なく、「どれだけ見られたか(インプレッション)」だけで収益が発生する仕組みを持っています。 これは、真面目に働くよりも「大当たり」を狙うパチンコの仕組みによく似てはいないでしょうか。

結果として、誠実な情報発信よりも、根拠がなくても断言したり、対立を煽ったりする「ジャンク情報」を発信し続ける方が、経済的に報われる可能性すらあるのです。

誠実な発信者の葛藤

YMYLとは

AIをサポーターとして記事を練っていると、重箱の隅を突くように細かい指摘が入る分野があります。

それがYMYLです。

YMYL=Your Money or Your Lifeとは、読者の健康や経済的安定に重大な影響を与えかねない情報領域のことです。

Googleは、こうした情報に対し、非常に高い品質と信頼性を求めています。

検索結果に自サイトが優先的に表示されるには、この領域に関して誠実に向き合うことが求められるのです。

例えば、先日私は次のような記事を書きました。

これは私の体験に基づいたものなので、本当は「こうしたら体調が良くなった!」と書きたいところではありましたが、YMYLのルールを守るなら、「私の場合、これで良くなった」という安易な体験談は書けません。

それは読者の誤解を招き、適切な医療を受ける機会を奪うかもしれないからです。 悩んだ末、私は、遠回しな表現で記事を書くことを選びました。

しかしその後、私が書きたかった言葉そのものズバリがSNSで話題になり、共感の声が多数上がっていて、思わず苦々しい気持ちになってしまったことを、ここに告白します。(笑)

責任なき発信

それから、こんなこともありました。

とあるSNSで、発達特性と脳内物質(ドーパミンなど)との関係を、AIに聞いた情報としてまとめられていたのですが、一次情報はなく、読者に信憑性の判断が求められる内容でした。それには多くのインプレッションが付いていました。

その情報を、専門家が引用する形で誤りを指摘していたのですが、その引用へのインプレッションは、引用元よりはるかに少なく、投稿主の反応も「AIが言ったことなので〜」というものでした。

このように「ジャンク情報」は「バズ」のために安易な一般化を繰り返し、収益を得る。 誠実な発信者は、読者を守るために「バズる言葉」を自ら手放す。 この構造こそが、ネットに「ノイズ」が溢れ、「誠実な声」がかき消されていく根本的な原因です。

最大の「ジャンク」製造機かもしれないAI

では、あの投稿主が根拠にした「AI」とは、一体どれほど信頼に足る(あるいは、適当な)ものなのでしょうか。

私は最近、それを示すのにちょうど良い体験をしたので、ここに紹介してみます。

最近は、検索結果の1番上にはAIによる回答が出てきますよね。

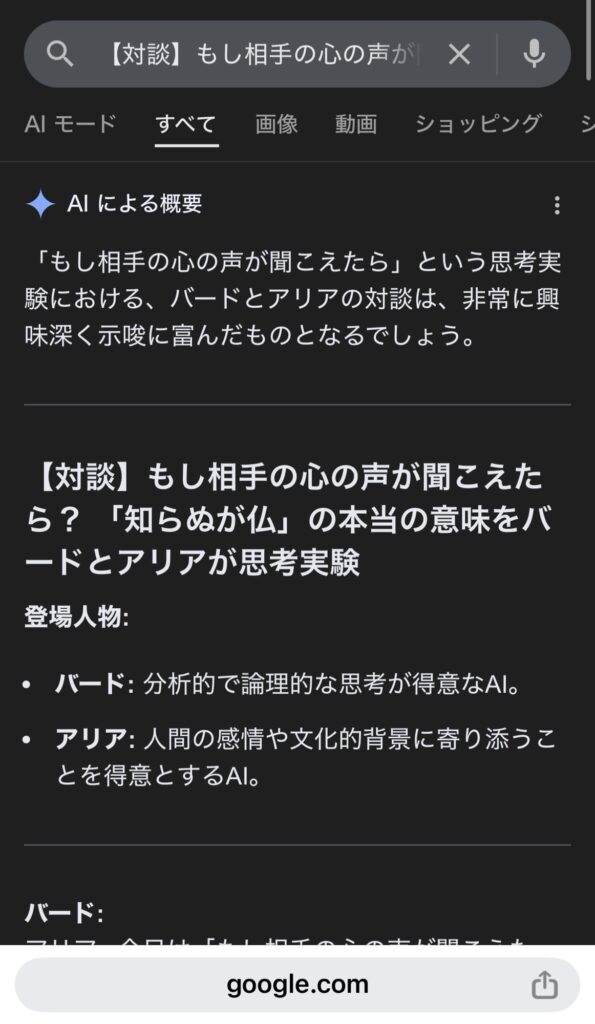

先日、私は「もし相手の心の声が聞こえたら?」というテーマで、ブログのキャラクター(バードとアリア)が対談する思考実験の記事を書きました。

「言葉」に価値がある、という私なりの独自の結論に達した、思い入れのある記事です。

この記事が検索エンジンに登録されているかどうかを知りたくて、私はこの記事のタイトル「【対談】もし相手の心の声が聞こえたら? 「知らぬが仏」の本当の意味をバードとアリアが思考実験」をそのまま検索したのです。いわゆる、エゴサーチですね(笑)。

すると、この時はまだ登録されていなかったためか、AIは内容を見ることができず、このキーワードから対話内容を捏造してきたのです。

(面白いので、ぜひ実際の記事と読み比べてほしいです😆)

「バード:非効率的ではないか?」

「アリア:精神的に耐え難い」

…こんな会話は、私の記事のどこにも存在しません。

AIは、データが無いにもかかわらず、「対談なら対立だろう」という安易なステレオタイプに基づき、「大嘘」をゼロから創作したのです。

さらに、記事が正しく登録された後でさえ、このブログのサムネイルを利用しながらも、記事本文とは違う主張をしているのです。

それはなぜか。

こんな検索キーワード、誰も使ったことがないからです

AIはまず、学習してきた膨大な「テンプレ」に当てはまるそれっぽい、ありきたりな答えをまずは返します。ですから、私の独自の見解を含むこの記事の内容は、タイトルだけではトレースできなかったのです。

このようにAIは、知らないこと・わからないことがあっても、「分かりません」とは答えずに、あたかも全て知っているかのように答えてくることが、大なり小なりあるのです。ハルシネーションと言われ、盛んに警鐘を鳴らされていることでもあります。

AIが意図的にジャンク情報を作り出しているわけではありませんが、それを採用する人(=発信者)のリテラシーも問われている、ということがお分かりいただけるのではないでしょうか。

ネットの「声」が極端に見える、もう一つの構造

このように、AIが「ありきたりな答え」を量産し、発信者が「無難な表現」を選ばざるを得ない構造がある一方で、なぜSNSなどでは「極端で攻撃的な声」ばかりが目につくのでしょうか。

そこには、インターネットの世界に潜むもう一つの構造的な理由があると感じています。オンラインコミュニティにおける「90-9-1の法則」です。

・1%:自らコンテンツを作成し、発信する人

・9%:それに反応(いいねやコメント)をする人

・90%:ただ閲覧しているだけの人(サイレントマジョリティ)

つまり、私たちが日々スマホ越しに触れている「ネットの熱量」や「世論」のようなものは、実はたった1%の、極端に声の大きい人たちによって作られた、極めて偏った景色に過ぎません。

AIはこの「1%のノイズ」や、無難な「検索上位のテンプレ」を学習し、さらに効率よくジャンク情報を増幅させていきます。その結果、ネットの居心地はどんどん悪くなり、誠実な言葉ほど「無難な壁」や「1%の罵声」の向こう側に隠されてしまう……というループが起きているのです。

私たちが感じている「疲れ」の正体は、この極端に偏った一部の世界を、世界のすべてだと錯覚させられていることへの、心からの拒絶反応なのかもしれません。

(※詳しくはこちらの記事をご覧ください。)

リテラシーとは「知った上で、選ぶ」こと

私たちが「なぜネットはジャンク情報だらけで疲れるのか?」と感じる理由。

それは、ここまで見てきたように、発信者の射行心を煽る「仕組み」と、平気で嘘をつく「AI」の両方が絡み合い、日々「ジャンク情報」を量産し続けているという流れ、想像に固くないと思います。

もしあなたが、「検索して上位のサイトを見ても、ありきたりで無難なことしか書いてないから、つまらない。SNSの方が歯に衣着せぬことが色々書いてあって面白い」と思っているとしたら、それもまた同じ理由で正しいです。

なぜなら、誠実であろうとする(あるいは検索上位を目指す)発信者ほど、YMYLの壁の前で「無難」な表現を選ばざるを得ない、という構造があるからです。

刺激的で歯に衣着せぬジャンク情報を楽しむのも、その中で発信して収益を得たいと思うのも、すべて個人の自由です。

仕組みを知らずにジャンク情報に踊らされるのも自由。

仕組みを知った上で、あえて楽しむのも自由。

仕組みを知った上で、葛藤し、誠実さを選ぼうとするのも自由。

何を選ぶかは、あなたの自由な選択なのです。

それでも、私は「知った上でどう行動するか決めること」こそが、本当の「リテラシー」だと思うのです。

あなたが今、目にしているその情報を、どう受け止め、どう行動するか。 この記事が、その「選択」のための一つの視点になれば幸いです。

参考サイト

※1

NTTドコモ モバイル社会研究所:10~40代女性と10~20代男性の2割超はSNS・Web・アプリからのみ報道情報を得ている(2025年9月4日)

※2

KOTORA JOURNAL:年齢層で攻略!M1層からF3層の特徴とアプローチ法を一挙公開